Il s'agit du cas le plus connu de femme authentiquée.

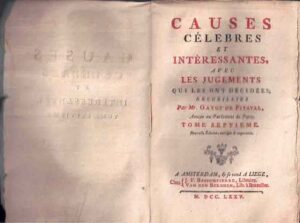

L'histoire de Marie JOISEL est citée par Madame Jacqueline David ("revue historique de droit français et étranger" juillet-septembre 2003) mais également dans des ouvrages des XVIIème et XVIIIème siècles comme par exemple dans celui de Monsieur GAYOT DE PITAVAL, avocat au Parlement de Paris, intitulé "Causes célèbres et intéressantes, avec les jugements qui les ont décidés" Tome septième "FEMME ADULTERE, condamnée à la perte de sa liberté, & qui la recouvre après la mort de son mari, par un second mariage" édition Amsterdam, et se vend à Liège. M. DCC. LXXV. pages 212 à 286.

C'est de cet ouvrage que sont tirés les extraits ci-dessous reproduits.

I Les faits:

"Pierre Gars, Procureur du roi au siège de Meulan, épousa la demoiselle Marie Joisel, partagée des graces de son sexe. Quoi qu'on dise que la beauté dans les femme soit un bien fragile, la vertu l'est bien davantage dans quelques unes. Marie Joisel fut de ce nombre: elle eut des amants, qu'elle favorisa avec si peu de précaution que son mari l'ayant surprise plus d'une fois, il la poursuivit en justice comme adultère. Quel triste remède, qui déshonore encore davantage le mari qui veut réparer son honneur!"

La condamnation de l'épouse infidèle intervint le 14 septembre 1672 (a priori rendue par le Parlement de Paris car Monsieur GAYOT DE PITAVAL indique que l'un des arguments soulevés par les parents du sieur GARS, que Marie se serait évadée des "Madelonnettes". Il s'agit a priori d'un couvent situé à Paris. Mais il semblerait que plusieurs couvents de ce nom aient existé en France, voire même en Europe. En outre, Meulan où semblait habiter le couple puisque l'époux y travaillait relevait territorialement du Parlement de Paris.).

"Après le décès du Sieur Gars, Marie Joisel crut qu'elle pourroit être autorisée à demander sa liberté, puisque la personne intéressée pour la lui contester étoit ensevelie; mais le tuteur de ses enfants (= on suppose que les enfants étaient alors encore mineurs d'où la nomination d'un tuteur pour gérer leurs affaires) s'y opposa, secondé par les parents paternels. D'un autre côté, comme elle étoit d'une bonne famille, ses parents la soutinrent.

En cet état, le Sieur Thomé, Médecin de la Factulté de Montpellier, établi à Lyon, vint jouer un rôle extraordinaire: il demanda la liberté d'épouser Marie Joisel; il crut pouvoir confier son honneur à une femme repentante d'avoir déshonoré son mari".

On ignore tout des circonstances de la rencontre entre Marie et son futur second mari.

Il faut croire que, apparemment, sa beauté avait conservé tout son éclat après toutes ces années (près de 10 ans) d'enfermement et d'isolement. Il est vrai qu'elle n'était âgée que de 30 ans au moment du second procès.

Peut-être aussi s'est-il dit que sa future épouse avait compris la leçon et qu'il pouvait dès lors être assuré de sa fidélité.

II Le premier procès, la condamnation pour adultère:

Poursuivie par son mari pour crime d'adultère (à l'époque, l'adultère était un crime. Il convient de rappeler que le crime d'adultère n'a disparu de notre droit que par la loi 11 juillet ... 1975...), une première décision est intervenue le 14 septembre 1672 dans les termes suivants:

"Marie Joisel sera mise dans un Couvent aux choix de son mari, pour y demeurer pendant deux ans en habit séculier (= en habit civil), pendant lesquels il pourra la voir et même la reprendre; & au cas qu'il ne la reprenne pas après les deux années, y être rasée & voilée pour le reste de ses jours, & y vivre comme les autres Religieuses".

Cette condamnation fut confirmée par un arrêt du Parlement (on peut supposer que c'est Marie Joisel qui fit appel de la décision du 14 septembre) du 9 mars 1673 qui "condamna Marie Joisel, pour crime d'adultère, à être mise dans un couvent, où elle seroit rasée & authentiquée après deux ans, au cas que son mari, dans cet intervalle, n'eût pas la bénignité de la reprendre;... qu'elle sera recluse le reste de ses jours."

GAYOT DE PITAVAL indique "Le mari qui avoit le coeur ulcéré, non-seulement laissa passer les deux ans portés dans l'arrêt, mais il vécut encore sept ans sans se laisser gagner par la compassion, & sans retirer sa femme du Refuge où elle avait été mise."

III Les raisons de la seconde procédure:

C'est la mort du mari qui provoqua cette seconde procédure que l'on peut décomposer en deux phases:

- la première qui ne met en scène que Marie et son prétendant (qui ont donc des intérêts et une défense communs)

- la seconde, sur opposition, qui oppose ces mêmes parties au tuteur des enfants que Marie a eus avec le sieur GARS et à la famille de celui-ci.

On peut s'interroger sur le point de savoir si Marie et son futur époux étaient obligés de demander en justice l'autorisation de se marier. La réponse est à l'évidence affirmative puisque la précédente décision (celle de 1673) avait condamné l'épouse à l'enfermement à vie sauf pardon du mari. Or, celui-ci était décédé sans le lui avoir accordé. Dès lors, seule une nouvelle décision de justice pouvait trancher cette question: le remariage peut-il lever la peine de l'authentique?

Monsieur GAYOT DE PITAVAL relève d'ailleurs qu'il "n'y avoit que le Parlement qui pût disposer, comme étant seul maître de son état & de sa liberté".

Comme on l'aura deviné, la réponse de la justice sera heureusement en faveur de Marie Joisel.

IV La première phase de la seconde procédure:

Me FOURNIER était l'avocat du sieur THOME.

La famille du défunt mari et le tuteur des enfants n'étaient alors pas présents, pour des raisons qu'on ignore, lors de cette première procédure.

Me FOURNIER commença sa plaidoirie par présenter sous le meilleur jour le sieur THOME issu d'une "des meilleures familles de Lyon". Il insista également sur le fait que ce n'était pas l'attrait du gain qui le poussait à demander Marie JOISEL en mariage puisque celle-ci avait tout perdu, "l'Arrêt qui avoit condamné Demoiselle Marie JOISEL, lui ôtant sa dot & ses conventions matrimoniales".

Il continua en rappelant que par "dix ans de prénitence & de religion, elle (Marie) étoit devenue un modele de sagesse & de dévotion" et "qu'une vie si exemplaire étoit une dot, qui venant de la main de Dieu, étoit infiniment plus précieuse que celle que les hommes lui avoient ôtée". Il faut reconnaître que l'argument est joliment présenté.

Marie avait aussi son avocat en la personne de Me VINCENT. Voici quelques extraits de sa plaidoirie:

"Messieurs, comme la liberté est le plus grand & le plus précieux de tous les biens, il est bien naturel que Marie JOISEL en ayant perdu l'usage depuis dix ans, se jette entre les mains de l'hymen, qui la lui présente pour la lui faire recouvrer & pour la rétablir dans un droit que la nature lui avoir accordé, & que la sévérité de son mari lui avoir ravi. Le Sieur THOME, touché de cette disgrace, demande à l'épouser, afin que l'honneur d'un second mariage couvre les taches honteuses dont un premier mari a flétri sa réputation; tache qu'elle a commencé à laver par une vie exemplaire qu'elle a menée dans le lieu où elle a été enfermée."

L'Avocat produisit les certificats du refuge où était Marie confirmant cette conduite "exemplaire".

Il insista encore sur le consentement de ses parents pour ce second mariage

V Le premier arrêt de 1684:

Voici un extrait du premier arrêt du 29 février 1684.

"Ayant égard à la Requête du Sieur Thomé, permet aux Parties de contracter mariage, & à cet effet ordonne que les articles du Contrat de mariage seront signés à la grille du Refuge où est Marie Joisel ; laquelle, après la publication des trois bans, sera conduite edu Refuge en la Paroisse dudit lieu par Dumur, Huissier à la Cour, qui s'en chargera, pour, en sa présence, être procédé à la célébration dudit mariage ; ce fait, être remise entre les mains de son mari ; quoi faisant, la Supérieure en demeurera bien & valablement déchargée. Fait en Parlement le 29 janvier 1684".

VI L'opposition à l'arrêt (seconde phase):

Nous avons vu que lors de la première procédure devant le Parlement, deux parties étaient présentes par l'intermédiaire de leurs avocats : le mari (le sieur THOME) et la principale intéressée, Marie JOISEL.

Le tuteur des enfants de Marie fit opposition à cet arrêt, c'est-à-dire qu'il revient devant les juges qui avaient rendu la décision de janvier 1684 pour refaire juger l'affaire. La voie de l'opposition était possible compte tenu de son absence au premier procès.

Les parents du sieur GARS intervinrent eux aussi à la procédure ainsi que les parents de Marie, "les (parents) parternels pour s'opposer au mariage, & les maternels pour l'approuver" nous dit GAYOT DE PITAVAL.

a) Les arguments de la lignée paternelle (tuteur et parents du sieur GARS) sont les suivants:

- - "il y a incompatibilité entre la peine à laquelle elle a été condamnée & le mariage qu'elle va contracter".

- - revenir sur la décision de 1673 impliquerait de pouvoir "révoquer les Arrêts qui ont été jusqu'à présent exécutés". Autrement dit, il y a autorité de la chose jugée (cette notion était déjà connue au XVIIIème siècle puisqu'elle est mentionnée dans la "Collection de Décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence actuelle" de J. B. DENISART, procureur au Châtelet de Paris) attachée à l'arrêt de 1673 et aucun juge ne peut revenir sur cette décision. "La révocation de cet Arrêt est une grace qui excede le pouvoir des Magistrats". Seul le roi pourrait revenir sur cette décision.

- - Dire que les femmes authentiquées pourraient être "libérées" par la mort de leurs maris, "ce seroit leur inspirer le désir de s'en délivrer par le fer ou par le poison, pour se dérober à leur destinée".

- - Un précédent a eu lieu. Une dame N., d'une grande beauté nous dit GAYOT DE PITAVAL, épouse Simon N., Seigneur de Saint-Cyr. Un jour, un gentilhomme est blessé devant leur porte. Le Seigneur du lieu recueille l'infortuné et le soigne. Cependant, "violant par la plus noire ingratitude les loix de l'hospitalité, il séduisit la Dame, & l'enleva. Il se réfugia successivement dans plusieurs retraites ; le mari poursuivit la femme en Justice, & la fit mettre en prison. Arrêt intervint, qui la condamna à la peine de l'Authentique: elle fut conduite dans le Monastère des Filles repenties, elle fut rasée, tondue, vêtue de l'habit religieux. Six semaines après, elle débaucha deux Religieuses, & s'évada du Monastère avec elles ; le mari fit informer de l'évasion, & mourut avant l'instruction du Procès". La Dame, afin d'échapper à son sort, séduisit un jeune homme qu'elle épousa sans publication des bans. Le Parlement de Dijon fut saisi de l'affaire par la famille du jeune épousé. "Ils alléguèrent que ce mariage n'avoit pour but que de rendre illusoire l'Arrêt qui ordonnoit qu'elle seroit recluse & renfermée à perpétuité ; que cette condamnation emportoit mort civile" ( = cette sanction n'a été supprimée qu'en 1854 et impliquait que la personne touchée par cette peine n'avait plus aucun droit, elle était considérée comme morte. Elle ne pouvait plus passer de contrats, se marier etc). Un arrêt intervint "le dernier Janvier 1634, qui déclara le mariage nul & abusif, & qui ordonna que cette femme seroit rétablie dans le Monastère des Filles de Sainte-Marie de Paris ; tellement, dit Fevret ( = Charles FEVRET, juriste français du XVIIème siècle), que la femme qui fut condamnée à la peine de l'Authentique, n'ayant point été retirée pendant les deux années par son mari, ne pouvoit plus, après la mort de ce même mari, se soustraire à la peine qu'elle avoit méritée".

- - Marie JOISEL, "dit-on, avoit fait prendre au sien ( = à son mari) trois fois du poison, & comme il est mort à quarante-quatre ans, on avoit lieu de présumer que ce venin avait fait son effet. On doit conclure que le Médecin qui la demandoit, étoit bien hardi d'épouser une femme qui avoit été consommé dans l'impudicité, & soupçonnée d'être empoisonneuse. Son art pouvoit bien le garantir du poison, mais n'avoit aucun spécifique contre les affronts dont il étoit menacé."

b) Les arguments de M. THOME:

Me FOURNIER prend alors la parole. Il cite tout d'abord la Bible, notamment "S. Paul parlant aux Romains dans le Chapitre 7" pour dire que l'autorité du mari sur son épouse cesse avec la mort.

Il fait ensuite allusion à deux actes sous seing privé du sieur GARS ( = actes écrits de sa main). "Il a transcrit dans son cabinet l'Authentique, Sed Hodie, & après une sombre et noire méditation, il a mis au dos de cette Authentique: Est lex de Maria Joisel, quam me mortuo sequi volo (c'est une loi pour Maire Joisel, que je veux qui soit exécutée après ma mort). C'est ainsi qu'il s'érige en Magistrat dans sa propre cause. Mais lui, qui parloit, pour ainsi dire, la Loi à la main, ne devait-il pas savoir que sa Magistrature, aussi bien que son pouvoir, finissoit avec sa vie?

Dans le second Acte, il dit qu'il pardonne à sa femme, mais que c'est sans préjudice de sa Sentence & de son Arrêt ; c'est comme s'il disoit : Je lui pardonne, sans préjudice de ma vengeance. Quoi qu'il en soit, ce n'est point le mari qui doit décider, après sa mort, du sort de sa femme, c'est la Loi ; elle borne à la vie du mari la puissance qu'il a sur sa femme."

Et de citer le droit romain pour indiquer que la "prison perpétuelle" ne peut être envisagée comme condamnation.

"De tout cela il faut tirer cette conséquence, que la Religion forcée étant une véritable prison, & n'étant point une peine ni du Droit civil, ni de notre Droit François, les Juges qui avoient prononcé que Demoiselle Marie Joisel demeureroit en religion, peuvent l'en faire sortir."

L'avocat ajoute qu'en outre, des raisons nouvelles permettent de revenir sur l'arrêt de 1673:

- - la cour ne pouvait alors pas prévoir que l'épouse survivrait à son mari.

- - la "longueur des peines & des souffrances, que sa femme avoit endurées depuis dix ans de religion et de prénitence".

- - la cour ne pouvait pas plus prévoir que le mari étant mort, on rechercherait sa veuve en mariage.

"L'Authentique ne dit point qu'une femme, convaincue d'adultère, ne pourra jamais se remarier; les Lois pénales, comme est cette Authentique, ne sont point sujettes à extension ; au contraire, comme ce sont des décisions odieuses, elles doivent être restreintes & limitées, suivant l'opinion des Jurisconsultes & des Empereurs ( = Empereurs romains autrement dit, le droit romain)." On reconnaîtra là le principe de l'interprétation stricte des lois pénales qui prévaut encore de nos jours (cf art. 111-4 du code pénal). Cela signifie qu'en cas de doute sur l'interprétation d'une loi pénale, cette interprétation doit être faite en faveur du prévenu (ou de l'accusé).

Selon l'avocat "Le Droit Civil ( = le droit romain) et le Droit canonique sont donc favorables à Marie Joisel ; le Droit François parle encore pour elle avec plus de force".

Concernant la lignée du mari, il poursuit : "Quant aux parents paternels, ils font ici une figure bien odieuse : ils oublient leur propre honneur, on peut dire leur religion, pour les sacrifier à la vengeance d'une injure qui les atteint de si loin qu'elle ne les blesse point: ils se présentent à la Cour sous cette face ; ce qui est de plus surprenant, c'est qu'ils n'en rougissent point. Voilà tout ce qu'on dira contre eux".

c) Me LE ROI prend alors la parole pour les parents maternels.

Il commence par ces mots : "Vous voyez paroître ici des parents divisés, qu'un intérêt commun devroit tous réunir pour vous demander la même chose... Il est étrange que des enfants fassent entendre leur voix dans cette Audience, pour vous reprocher que vous avez eu trop d'indulgence pour elle... Ce tuteur s'est peut-être imaginé qu'en cela il rendoit un devoir indispensable à la mémoire d'un père outragé, comme s'il appartenoit aux enfants de venger leur père sur la personne de leur mère".

Et il poursuit par quelques mots à l'adresse de l'avocat général: "Le champ avoit été préparé pour M. l'Avocat-Général. On demande si le travail de l'Avocat qui traite une question nouvelle, est plus pénible que celui de M. l'Avocat -Général qui la traite après lui. D'abord, il paroît que l'ouvrage de ce Magistrat est plus aisé, puisqu'il profite des lumières de l'Avocat, & qu'il faut que celui-ci s'ouvre une route dans un pays qui n'aura point encore été battu, qu'il défriche une terre qui n'aura point été cultivée."

c) Puis c'est au tour de l'avocat général, Monsieur TALON, de s'exprimer.

Il rappelle qu'aucun arrêt n'avait tranché la question.

Lui aussi fait appel au droit romain et notamment à la loi Julia ( = établie par Auguste en 18 av. J.-C. relative à la répression de l’adultère commis par la femme) : "personne ne peut épouser une femme adultère, sans encourir la peine de cette Loi. La raison qu'en rendent les Jurisconsultes, est fort belle: parce que celui qui, avec connaissance de cause, épouse une femme impudique, est lui-même impudique, & ne peut passer que pour un homme qui trafique d'une femme prostituée... Cette ancienne Jurisprudence avoit lieu dans un temps où la peine de l'adultère n'étoit pas encore capitale ; on distinguoit les femmes qui en étoient seulement accusées, d'avec celles qui étoient condamnées ; celles qui étoient seulement accusées, ne pouvoient être épousées du vivant du mari, mais bien après sa mort; & quand il y avoit condamnation, le mariage en étoit absolument prohibé. Lorsque, sous les Empereurs, la peine de l'adultère a été rendue capitale, il est certain qu'il y avoit inhabilité en la personne de la femme de contracter mariage... Justinien a été le premier qui a adouci la peine de l'adultère en la personne de la femme, & qui a mis une différence entre l'homme adultère, & la femme souillée du même crime; il a conservé contre ceux qui avoient commis adultère, les peines qui étoient ordonnées par les constituions de ses prédécesseurs ; mais à l 'égard de la femme, il l'a condamnée à être recluse & enfermée dans un Monastère, suivant la Novelle 134, chap. 10.

Quant aux biens de la femme condamnée pour adultère, le même Empereur vouloit que les héritiers en eussent une partie, & l'autre partie devoit appartenir au Monastère.

Il faut convenir que Justinien, dans cette Novelle, n'avoit pas déterminé si cette clôture dans un Monastère étoit tellement perpétuelle, qu'elle empêchât le mariage de la femme adultère avec une autre personne après la mort du mari ; mais l'Empereur Léon, dans sa Novelle 32, déclara présisément que l'adultère de la femme étoit un empêchement dirimant pour pouvoir jamais se marier. Cette Novelle a ôté les deux que Justinien donnoit au mari pour reprendre sa femme, & lui a laissé la liberté de retourner avec elle en tout temps.

La Novelle de Justinien a été suivie par les Canons (= droit cananique) pour la condamnation à la vie religieuse dans un Monastère, mais non pas pour le temps de deux ans que la Novelle détermine au mari pour retourner avec sa femme. L'Eglise n'a point limité de temps pour cette réconciliation.

Le Pape Pelage, qui vivoit un peu après Justinien, veut que la femme retourne avec son mari, quand il demande à habiter avec elle ; mais avec cette condition que le mari donnera des assurances de la traiter maritalement : c'est la décision du Canon cinquième. Cette assurance, dit la Glose ( = les commentateurs), étoit une caution juratoire, ou une autre plus forte, suivant les circonstances. Si le mari ne la veut pas recevoir, il la faut mettre dans un lieu de sûreté. La Glose, sur ce Canon, dit que ce lieu dont parle le Pape Pelage, n'est autre chose que le Monastère, & observe que la peine capitale de l'adultère avoit été changée dans la réclusion en un Monastère. Cela fait voir nettement, que non-seulement du temps du Pape Pelage, mais encore depuis, l 'Authentique a été observée...

Si l'on examine les Canons de l'Eglise, l'on trouvera que les femmes convaincues d'adultère ne pouvoient jamais se remarier, même après la mort de leurs maris, par deux raisons; la première, qu'étant convaincues, elles étoient mise en pénitence, & qu'en cet état elles ne pouvoient contracter de mariage ; l'autre, que par la Loi civile étant condamnée en une peine capitale que les rendoit incapables des effets civils, & cette peine ayant été convertie en la peine de la rélégation dans un Monastère, comme dans une prison perpétuelle, cette dernière peine les rendoit incapables du mariage, de même que la peine capitale.

...

Il y a une autre raison qui rend la femme adultère authentiquée incapable du mariage, savoir la qualité de la peine, qui est d'être condamnée à faire une pénitence perpétuelle dans un Monastère. Ce genre de peine étant semblable à une prison perpétuelle, ou à un bannissement perpétuel, emporte le même effet ; de la même manière qu'un condamné à une prison perpétuelle, ou à un bannissement perpétuel, perdoit les droits de cité, aussi étoit-il incapable du mariage & de tous les effets civils.

...

L'habit monacal qu'on donnoit aux femmes adulteres, & l'obligation d'être rasées ne les rendoient pas Religieuses ni Professes ; car l'habit n'est que le dehors du Moine, le voeu & la profession ne consistent pas dans ces changements extérieurs ; cette rélégation perpétuelle dans un Monastere faisoit la peine. Dans la Novelle de l'Empereur Léon, l'on ôte les deux années qu'on donnoit au mari pour se réconcilier avec sa femme, l'on abroge cette obligation de se faire raser, & de prendre l'habit de Religieuse.

C'est sur toutes ces autorités que se fondent ceux qui soutiennent que Marie Joisel ayant été condamnée à être recluse le reste de ses jours dans un Monastère, cette condamnation est une peine qui ne peut être ni changée ni rétractée.

...

Nous rapportâmes alors tous les moyens qui résultent du fait, & qui ont été repris par les Avocats des Parties. Nous estimons que la résistance que le tuteur, les enfants & les parents apportent à la liberté & au mariage de Marie Joisel, n'est ni juste ni honnête ; qu'une femme condamnée pour crime d'adultère, ne perdant point les droits de cité (= ses droit civiques), étant capable des effets civils, la reclusion dans un Monastère ne la rendant point Religieuse, ne faisant ni voeu ni profession, le mariage ne pouvoit lui être interdit après la mort du mari."

Si j'ai choisi de reproduire de larges extraits de l'argumentation de l'avocat général, c'est pour montrer notamment que l'argumentation juridique reposait alors sur différents droits: droit civil ( = droit romain), droit canon et la jurisprudence (un arrêt du parlement de Dijon). La coutume n'est pas citée ici car le cas n'y est pas envisagé et n'était, apparemment, d'aucune aide puisqu'elle n'est invoquée par aucune des parties.

VII La décision du 21 juin 1684 :

"La Cour ayant égard à la requête des parents maternels, les a reçus intervenants ; sans s'arrêter à l'opposition des parents paternels, ordonne que l'Arrêt du 29 février sera exécuté, & en conséquence passé outre nonobstant l'opposition formée aux bans ; condamne les opposants aux dépens, sans néanmoins que Marie Joisel puisse se pourvoir contre l'Arrêt du 9 Mars 1673, qui sera exécuté".

VIII Les suites de l'arrêt :

Monsieur GAYOT DE PITAVAL indique ensuite:

"Le Procès verbal qui fut fait par Dumur, Huissier, en exécution des deux Arrêts de la Cour, est singulier ; on n'en avoit encore vu aucun exemple.

Après que cet Huissier a rapporté tous les Actes dont il étoit nécessaire qu'il fît mention dans son Procès verbal, il dit : Nous nous sommes transportés avec notre assistance en la maison du Refuge, Fauxbourg S. Marcel, où, étant à la grille, avons demandé la Demoiselle Amelin, Supérieure de cette maison, laquelle y étant venue, & après lui avoir fait lecture & laissé copie des arrêts, nous l'avons sommés & requise de nous mettre entre les mains, la demoiselle Joisel, pour & au desir des Arrêts la conduire en l'Eglise de S. Medard, pour, en notre présence, être procédé à la célébration du mariage ; laquelle Demoiselle Amelin, pour satisfaire aux Arrêts, après avoir ouvrir la porte qui sert d'entrée en la maison, nous a remis en nos mains la Demoiselle Marie Joisel, dont nous avons fait mention sur le Registre de la maison & ont signé,

Joisel, Amelin, Supérieure.

Ce fait, avons fait monter icelle Demoiselle dans un carrosse, & conduire en l'Eglise & Paroisse S. Medard , où étant, s'est trouvé le Sieur Thomé, après qu'ils ont été fiancés & épousés par le Sieur Cornier, Vicaire de la Paroisse, & que mention en a été faite sur le Registre des mariages d'icelle, nous avons remis la Demoiselle de Joisel entre les mains du Sieur Thomé son mari, au désir des Arrêts ; dont & de quoi nous avons dressé le Procès verbal, ès présences, & assisté de François Champion, Bourgeois de Paris, & autres témoins.

Signés, Thomé, Joisel, Champion & Dumur."

On ignore ce qu'il est advenu de Marie après ces évènements.

0 commentaire